2019年12月に中国の湖北省武漢市で初めて発生が確認され、2020年に入ってから世界的流行(パンデミック)を引き起こした新型コロナウイルス。世界規模で人類が経験した新型コロナウイルスを事実に基づく物語としてオリジナル脚本で映画化した日本で初めての作品である本作。

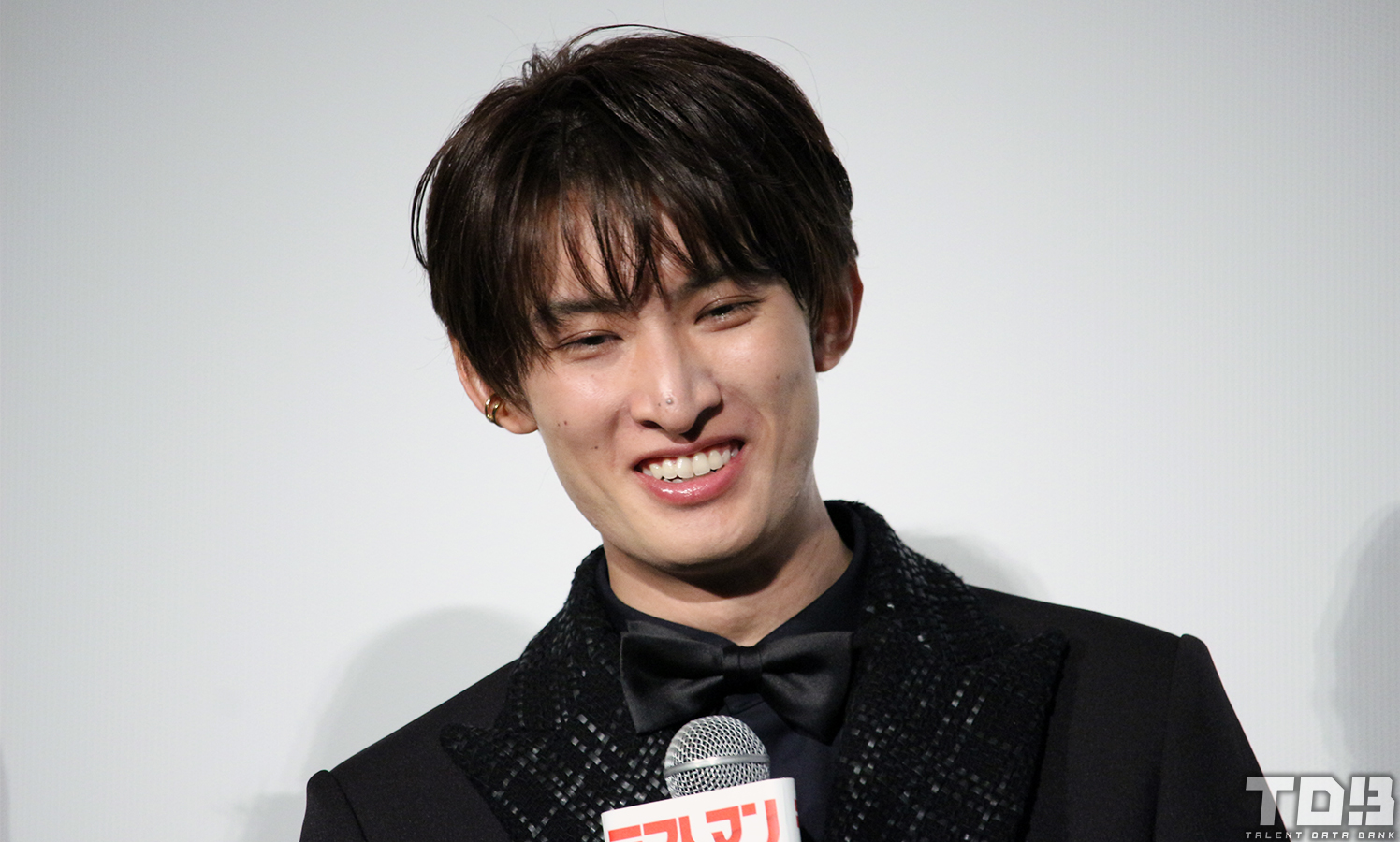

この度、日本体育大学にて約350名が在籍する保健医療学部 救急医療学科の生徒を対象に、映画『フロントライン』キックオフイベントと題し、特別試写会が開催。試写後には小栗旬と窪塚洋介演じるDMAT隊員のモデルとなった阿南英明医師と近藤久禎医師、増本淳プロデューサーによるトークの後、生徒たちには内緒で小栗と窪塚がサプライズ登壇。二人が現れると会場は歓声が巻き起こった。

温かく迎えられた小栗は、出演するにあたり本作の話を聞いた時の心境を「増本さんから『これからメールで送る脚本を読んでほしい』と話をされて、読ませていただいて、一体どのくらいの取材をしてこの脚本にだとりついたんだろうと思って。350ページぐらいある分厚い資料を送っていただいて、それを読んだらどれだけ増本さんが強い想いでこの作品を作りたいのかということが伝わり、これは参加しないわけにはいかないなという気持ちになりました」と、プロデューサーの熱意に動かされたと語る。

増田プロデューサーは、モデルとなった医師二人の姿に「二人に共通しているところが、批判を恐れず困っている人のために何かをやる、厳しい状況に立ち向かっていくキャラクターなんだと。それは非常にかっこいいなと思って」と感じたそうで、「それをやるんだったら誰に僕はお願いするのが良いかなと思った時に、批判を恐れずに自分が正しいと思う表現を生涯かけてやっている二人というのは、小栗旬と窪塚洋介なんじゃないかなと」と今回のキャスティングについての経緯を語る。「二人じゃなきゃ成立しなかった」と言う言葉もあり、「小栗さんが一言目に『これはやるべきですよね』と言ってくれたんです。僕は小栗さんが19歳の時からの付き合いで、節目節目で仕事させてもらってきたんですけど、今の彼がこういうふうに受け止めてくれる、これをやるべきだと言ってくれるんだと、すごく背中を押してくれて、彼に相談して良かったと強く思った瞬間でした」と言葉があった。

また、窪塚の出演を提案したのは小栗だったそうだが、直接共演するシーンより電話でのシーンが多かったようで「ついに(共演)できると思ったら、結局ほとんど会わなくて」と残念そうにしていた。

小栗演じる結城英晴は阿南医師がモデルとなっているが、阿南医師と対面する前に「アクの強い人たちだ」と聞かされていたそうだが、実際に対面した小栗は「実際に本当にアクの強い方で(笑)。こういう人たちがこの熱意を持って仕事に向き合っているなら、僕たちがどういう向き合い方をしてもきっと大丈夫だろうなと思ったのが最初にお会いした時の印象です」と振り返る。「当時のお話とかを聞くと色んなことが思い出されるのか、だんだん熱くなっていく阿南先生の姿を見ていると、本当に自分もその場にいるような」と話し、「自分が報道で受け取っていたこととは全然違うことが船の中で起きていたんだなというのを聞かせていただくだけでも、役を作っていくのにもすごく助かりました」と心強い存在だったよう。

阿南医師は小栗の印象を「まず、でかい。顔が小さくてでかくて、それが本当にかっこいい」と語り、「演技に入った時は背中から声をかけられないぐらいぐわーっと入っていって、それが魅力的で。小栗さんが画面で使っていた聴診器は、僕のリアルの聴診器で。医療者であれば聴診器の使い方は分かると思うんですけど、見事に表現されているし、すごい再現性なんですよね」と絶賛した。

DMATへの想いを小栗は「自然災害が起きたりするたびに、中継とかを見るときっとDMATの皆様が動かれているんだろうなと思ったりすることがいっぱいあって」と思いを寄せ、「DMATというものが日本の災害に対しての戦いを常にしてくれているのは、非常に自分も興味深く追いかけさせていただきたいなと思っていますし、最前線で戦われている皆さんには敬意を持っています」と語った。

さらに、生徒たちからの質疑応答コーナーも行われ、演じる上で大事にされていた想いを聞かれると、「自分が諦めたら全部終わっちゃうんだなという、諦めないということは自分の中でテーマとして大切にしていました」と答える。

「新しいことへ挑戦する時に大事にしていることや心構えは?」という質問には、「僕は新しいことに挑戦するとき、自分に期待しない」と述べ、「元々何にでも自分に期待してしまうタイプだったんです。自分に期待すると、ショックも大きかったり、落ち込んでしまうんですけど、自分にあまり期待しなければそんなに落ち込まなくて済むというのが自分の中のマインドコントロールみたいなことがあって。何かやっていることで、思いっきりジャンプアップできることってなかなか無くて。そのためには日々やってきたこととか練習してきたもの以上の成果はなかなか発揮できないものだと思うので、色んなことをもっとできたはずなのに、みたいなことを思っている時間は意外ともったいないなと思っている。それよりはできることを増やしていくことが新しいチャレンジをする時に重要なことなのかなと思います」と、自らの経験を踏まえ真摯に答えていた。

最後に、未来の救急救命士たちへ「これからの未来を作っていく皆さんに初めて見ていただけたのは非常に嬉しかったです。一緒に頑張っていきましょう」とメッセージを送った。