本作の主人公は、破天荒な絵師・葛飾北斎と彼の娘であり弟子でもあった葛飾応為。「父をも凌ぐ」と言われた画才を持ち、北斎の右腕として、そして数少ない女性の絵師として男社会を駆け抜けていく。長澤まさみが『MOTHER マザー』(’20)以来となる大森立嗣監督との再タッグで初の時代劇に主演、ヒロイン・葛飾応為を熱演。応為の父・北斎を永瀬正敏、応為の友人で北斎の門下生・善次郎(渓斎英泉)をKing & Princeの髙橋海人、北斎の弟子の絵師・初五郎(魚屋北渓)を大谷亮平が演じている。

公開から約1週間が経ち、反響を聞かれた長澤は「感想文が送られてきました」と報告。「映画を楽しんでくれたということだとか、応為という人にすごく興味を惹かれて、私と同じように応為の魅力に気づいたとか、もっと応為のことを知ってみたいというきっかけになったという人がいたり。あとは、親子の物語にとても感動したという感想をいただいています」と明かす。

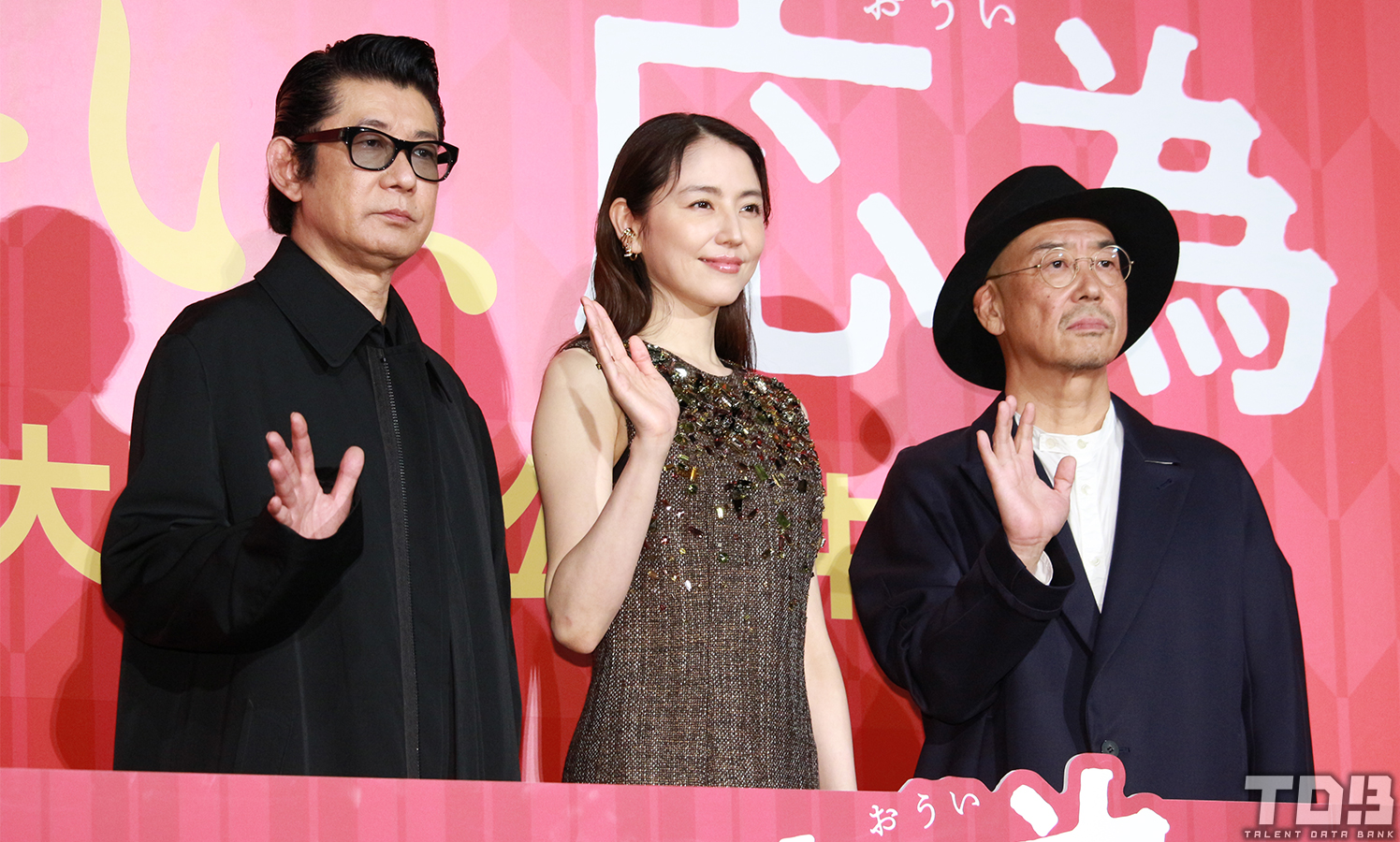

北斎と応為の親子関係についての感想が多く届いており、それについて長澤は「鉄蔵と暮らした生活の中で、応為が持つ信念みたいなものの形成があり、親から学んだことがあるんだというのを感じて、そういった感覚が見ている人たちも親子像を重ね合わせて見ることができるのかなと思いました」と、述べる。永瀬も「映画の中で見ていただく親子関係は今の方々にも通じる何かがあるんだなと思いました」と共感。大森監督は「この映画の親子関係を見てみると、大事なことはあまり言葉にしないんじゃないのかなと。言葉じゃなくて、自分で相手との関係性の中に発見していくことが、実はすごい豊かな関係性なんじゃないのかなと思いました」と話す。

また、応為は史実で歴史上に残っているものが少なく、消息が分からないと言われているが、北斎の死後、応為がどのように生きていたかを問われた長澤は「史実はないんですけど、『実はこうだったらしい』という都市伝説が伝わるみたいな感じがあるので、きっと幸せに暮らしていたでしょうし、自分のやりたいことを細々とやっていたんだろうなと思います。北斎とは一緒にいられなくなったことで、自分を見失う人ではないんじゃないかなと思いました。誰かに見てもらうこと、知ってもらうことだけが幸せではないということを自分の幸せの価値として持っていた人ではあったと思うので、人に見てもらうことで満足ではなく、自分が描き続けることの満足をずっと求めていたのかなと思います」と推測。

永瀬も「幸せていただけていたら良いなと思います」と心を寄せ、「北斎館にお伺いした時に、応為のの直筆の書状が展示されているんですけど、何かのお礼状だったり、絵の具の作り方だったりしたので、絵を描きながら幸せな日々を過ごしていたんだろうなと。男まさりな性格だけど、優しさと心を持っている人なんだろうと、文面にもそれが現れていました」とコメント。

大森監督も「多分鉄蔵がいなくなってもあまり変わらず、絵を描くことは人に評価されたいとかこう思われたいというわけではなく、当時の女性の美人画を見ていると、女性の寂しさみたいなのが溢れている気がするんです。当時の女性たちに対しての想いが感じらるので、そういう思いを経て絵を描き続けていたんじゃないかなと思いました。あとは横で90歳まで生きた奥さんを見ていたので、天寿を全うするまでしっかり生きたんじゃないかなと思います」と語っていた。

本作への出演を経て、長澤は「北斎のことを応為は尊敬していたし、一緒にいられることに幸せを感じていたと思うし、大切な人だったんだなと感じるんですけど、私自身もそれを両親に感じているので、二人を見ていることで自分の家族のことを思いました。日々の生活の中に溢れる小さな幸せみたいなものに気づかせてもらえる映画になりました」と家族の大切さに気づかされたよう。

続く永瀬は「自分が出た作品をあまり見返したりしないんですけど、きっとお守りみたいな作品になると思います。何度も見返すことになるんだろうなと思います」と、自身にとって大切な作品になったそうだった。

舞台挨拶の最後に一人ずつ挨拶をする際に、監督が本日不在の髙橋海人に触れ「おーい、海人」と呼びかけると、永瀬も呼びかけ、長澤も映画タイトルを言う場面で『おーい、海人』と言い換え、笑いが起こる一幕もあった。